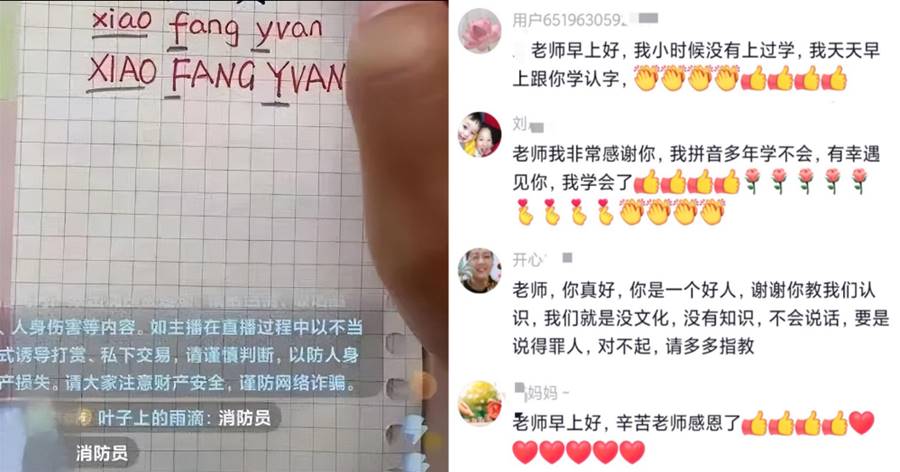

前幾天,益美君在刷抖音時,進到一個直播間,主播十分有耐心的在教認字,我以為是教小朋友的就準備劃走。

偶然看到一個中年人頭像的人,在評論區跟著老師打字,讓我十分好奇,點開一看,竟然是一個阿貝,他在工地打工,因為不識字經常認錯施工材料。

我再翻看了評論區,發現這樣的成年人不在少數, 他們大多沒有上過學,不識字沒文化,讓他們困在底層掙扎。

看著他們在評論區,艱難打出:「士,士兵的士;播,播種的播…」,打的斷斷續續,還經常打錯。

我不禁感慨,雖然現在文盲只占中國總人口的2.76%, 但14億×2.76%,就是3864萬人。

這個看起來微小的比例,在中國巨大的人口基數上,其實是一個龐大的群體。

因為不識字,他們不會上網,不會查導航、點外賣、買車票。

他們長期游離在社會的邊緣,彷佛一座座孤島,外界的澎湃和熱鬧被一道無形的墻隔開,他們不是沒有聲音,只是不知道如何發出聲音。

如今,在直播間,一個巴掌大的屏幕,也可以成為教學的黑板。

這些「文盲們」,在工地上、高速公路邊、蔬菜大棚里,在勞作間隙、在孩子入睡的片刻,他們如饑似渴地注視著這塊「黑板」,因為某種程度上,這是他們的 救命稻草。

01

▼

文盲的困境 比想象中更殘酷在教育日漸普及的今天,彷佛已經很難再找到一個不識字的人。

因此,我們很難體會到不識字的人面臨著怎樣的困境,就像視力正常的人,無法理解盲人眼里的黑暗一樣。

但不識字所帶來的困擾和痛苦,對于文盲來說,卻是那麼的真切而清晰。

影響日常生活,只是最基本的困擾。

今年七月份,身在四川南充的小伙邱大川,接到了一通從浙江嘉善打來的問路電話,問路人是他57歲的母親。

彼時,他的母親,想尋找一家附近兩百米的藥店,因為不識字,更看不懂手機導航,只能站在馬路邊,焦急地四處張望。

沒辦法,邱大川只能通過視訊電話,讓母親搖著手機攝像頭,花了兩個小時,才讓母親找到藥店。

回去后,一生要強的母親感到十分挫敗,因為不識字,連兩百米遠的藥店都找不到。

邱大川事后絕口不敢提這事,生怕觸及到母親不識字的痛處,用微信跟母親聯系也從不使用文字,而是用語音或視訊。

看著母親的困窘,邱大川無能為力。

影響生活的困擾,補救的方式還很多,但不識字,還會造成生存的困境。

一位服務員曾在自己的社交平台分享了一件事,他的同事里有一位不識字的抓菜工,為了保住工作,只能死記硬背記下菜單。

怎麼記?他想了個辦法,就是記住字大概的形狀和比劃,最后勉強認全了菜單。

但殘酷的是,如果換一家店,他只能重頭再來一遍。

他還算幸運,這家店老闆可以給他時間慢慢記,現實中,大部分店最低的招聘門檻就是要能識字。

太多的文盲,被限制在農村的土地上,面朝黃土背朝天,一輩子靠天吃飯,即便是往城市找尋生路,也只能困在底層做些體力勞動,稍微輕松一些的工作,也輪不到他們。

不識字,有時候,也會導致命運的巨變。

社會科學文獻出版社在2007年做了一項調查:《跨地域拐賣或拐騙:華東五省流入地個案研究新描述》。

調查中,有好幾個例子,被拐賣的女性,她們大多出生在偏遠山區,沒上過學,不識字。

圖源:電影《盲山》劇照到了買方的家中,好不容易掙脫,逃跑出去,卻因為不識字,連路都找不到,最后被「丈夫」強行拖回去,只能認命妥協。

圖源:紀錄片「眼界」第11集《我要回家》

都說讀書是人類進步的階梯,可對不識字的文盲來說,連梯子都沒有,又何談進步?

02

▼

十萬文盲女性在直播間尋找突圍在過去的時代里,科技的落后、經濟的困頓、社會的偏見、性別的歧視,讓這波人被時代的浪潮過濾后,留在了荒蕪的灘涂。

如今,中國的經濟高速發展,科技的進步,讓網絡走進了那些沒有光的角落,也讓那些不識字的人們看到了新的希望。

手機直播,本來是年輕人們茶余飯后的消遣,卻成了這些文盲們的救命稻草,他們在一個個成人識字直播間里,開展了一場艱難的自救浪潮。

就像農村婦女劉小祥說的那樣:「我想要充實的生活,我想要知識,我想看書,我想看電視,從電視上得到我想得到的東西。」

「我寧可痛苦,我不要麻木!」

圖源:《我是劉小樣》劇照大多數的男性,進成人識字直播間的目的,都很簡單,考駕照時科目一和四必須要認字,出去談生意簽合同需要認字,做買賣算賬得認字。

一位中年男性學員,說自己以前身體好,在公司經常陪老闆喝酒,喝出一身毛病,卻一直得不到升遷。

新來的小伙子有點文化沒干多久就升遷了,這讓他感到很窩火,他說自己必須得學會識字,就為了爭口氣。

相比起文盲女性來說,文盲男性們的困境要輕很多,畢竟就算不識字,去做些體力活,也能維持生活,但對身體柔弱很多的女性來說,留給她們的生存空間其實很小。

根據《中國統計年鑒(2021版)》顯示, 在中國3800多萬文盲中,女性占75%。

如果身在農村,她們大多數只能守在農田里操勞一生;如果在城市,她們大多數只能從事清潔工、家政等體力活,或者結婚后成為全職主婦。

極低的社會和家庭地位,讓她們尋求改變的動機更為迫切。

抖音上有個叫程老師的博主,在她的成人識字直播間里,大多數都是女性。

李秀麗是她的第一個學生,她出生在河南農村,從小就被重男輕女的父母灌輸「女孩子上學沒用,不如在家干活」的觀念。

長大后外出務工,辛辛苦苦大半輩子,還在底層沉淪,這讓她內心對于識字的愿望更加強烈。

接觸到程老師的直播間后,她便改變了自己的生活作息,每天很早就外出把活干完,回到家會一直學識字學到半夜。

學了一段時間后, 李秀麗第一次在紙上寫出了自己的名字,那一刻她喜極而泣。

有位網名叫做紫菱的腦癱患者,最喜歡追偶像劇,她特別喜歡《一簾幽夢》中的紫菱這個角色,她喜歡紫菱身上那種大膽和活潑。

可現實中,她不識字,有網友跟她聊天,對方發過來一堆文字,她只能干瞪眼,後來,她便每天開始在直播間學認字,她希望有一天,自己能夠和別人好好暢聊一番。

識字變成了她與外界的橋梁。

王美玉是一名90后,不識字的她在同齡人中顯得格格不入。

化妝品分不清每一瓶的作用,只能自己打開瓶蓋用鼻子聞,通過記住味道來區分;買衛生巾分不清日用還是夜用,買錯了,朋友問起來就說自己在囤貨。

她很早就外出打工,在各個流水線的工廠輾轉,但每次因為自己不識字,她總是干的活最多,拿的錢最少,這樣的痛苦伴隨了她五年,曾讓她一度只能通過抽煙喝酒來逃避現實。

直到在抖音上刷到成人識字直播間,從此以后,她每天下班后都會準時守在直播間,一筆一畫學習那些她以前錯過的漢字。

她希望自己學習認字后,可以去辦公室做文職,那樣,她就不必再忍受流水線上的腰酸背痛了。

識字,變成了她脫離苦海的牽引繩。

曾經有檔節目,叫《我是劉小樣》,是央視《半邊天》欄目2002年普普通通的一期節目。

這個節目,采訪的對象不是大明星,也不是企業家,而是一個普普通通的農村婦女。

她喜歡穿鮮艷的衣服,外套是紅的,棉襖也是紅的。

她說:「生活就像穿在身上的衣服一樣,要鮮活一點,農村的生活已經足夠單調了。 」

圖源:《我是劉小樣》劇照一個人在后院種花,或者守著電視機和收音機,學習外面的新事物。

她通過收音機自學了普通話,她會自己寫詩,她也會看文學作品,比如路遙的《人生》,《平凡的世界》。

外面的世界,讓她無比向往,她走出農村,去過北京,也當過售貨員,最后她回到家鄉成為了一名人民教師。

多年前的劉小樣,通過一台收音機實現了自己的突圍, 今天有十多萬女性正在通過成人識字直播間尋求她們的突圍。

每一個蹲守在直播間,學習認字的女性,其實身上都有劉小樣的影子,她們都在通過自己的方式,去掙脫命運的束縛,活出自己的精彩。

圖源:《我是劉小樣》劇照 03

▼

掃盲的意義 遠非掃盲本身上世紀五十年代,教育部和中華全國總工會在北京聯合召開了第一次全國工農教育會議。

會上,代表們提出了「推行識字教育,逐步減少文盲」的口號,掀起了中國第一次全國性掃盲運動。

當時的掃盲班,簡陋而粗糙,分散在各個工廠,部隊,街道。

農民們一般選擇在農閑時,參加各種形式的學習班,比如冬校、夜校。

條件差的,還實行過小黑板下地、挑擔識字、趕牲口識字等方式來進行零散的學習。

憑借著這些無孔不入的掃盲活動,從1949年新中國成立,到1998年改革開放后,我國累積掃盲達2.03億人。

進入新世紀后,我國實現了青壯年全面掃盲,截止2021年,文盲率已經從當初驚人的 95%下降到了2.67%,實現了歷史性的跨越。

在這場綿延幾十年,涉及上億人的掃盲運動中,無數人改變了自己的命運。

目不識丁的農民可以進入工廠,有的當了會計,有的成了村委干部,還有的在90年代下海經商成為富商,有的考上大學成為知識分子。

有位網友說自己的奶奶,當年在掃盲班的夜校瘋狂學習,最后成為了醫院藥房的工作人員。

如今,在這個網絡如此發達的時代,掃盲早已不像以前那麼麻煩。

一個手機,通過短視訊和直播,就能隨時隨地開始學習,而且比以前更加直觀,也更易于理解。

在教育力有不逮,惠及不到的地方,人們可以通過網路開展自學,這是時代的紅利,它讓每一人的人生都多了很多可能,也讓那些游離在社會邊緣的人,可以親身參與進來。

回望這張照片,讓人感慨萬千。

這張照片拍攝于1952年的全國運動會,在起跑線前,運動員們沒有急著跑,而是全部蹲下來寫字,因為當時規定如果沒有在有限的時間內寫出規定的字,就不可以起跑。

聽起來讓人感到困惑,但這一舉措,實則用心良苦,主辦方就是想通過這種方式,讓他們多識字。

這仿佛也包含著一個深刻的隱喻——識字就是起跑線。

只有文明進步,中國才能從挨打受窮,變得繁榮富強。

如今,站在新世紀現代文明的起跑線上,14億人,一個都不能少。

那些因為地域、距離、貧富的差異,而錯失的人生,也都可以重新追回。

但愿那些因為不識字而面臨困窘的人們,從此通過新的方式,改變自己的人生,實現那些曾經看似遙不可及的夢想。